材質の特性:アルミナット対真ちゅうナット

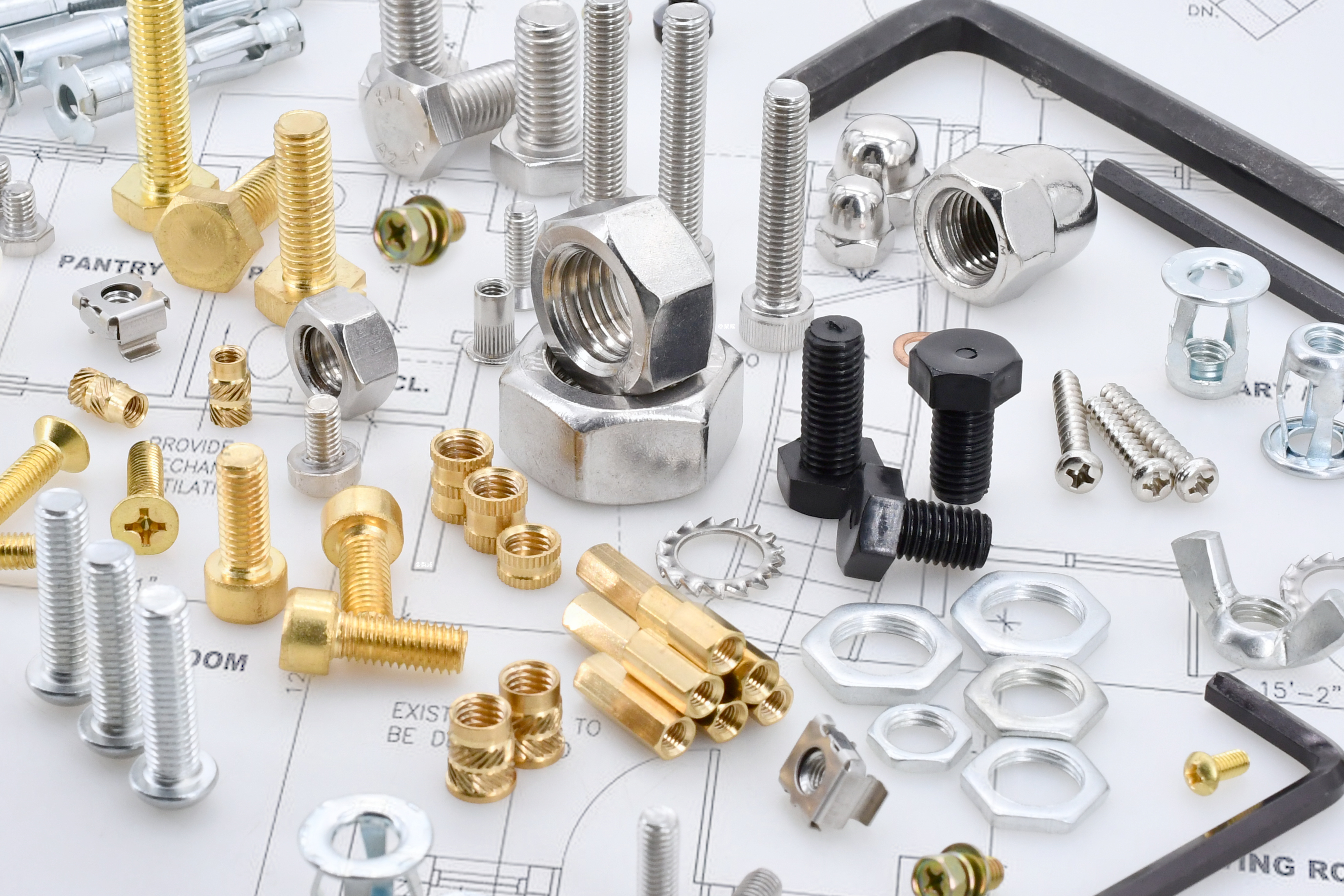

アルミナットと真ちゅうナットの根本的な違いを理解するには、まずその材質特性を分析することが重要です。これらの特性は、航空宇宙用アセンブリからマリンハードウェアまで、産業用途における性能に直接影響を与えます。

引張強さおよび機械的性能の比較

アルミニウム製ボルトの引張強度は通常約40~60 ksi程度であり、重量が重視され、過酷な荷重がかからない用途に適しています。銅と亜鉛の合金である真ちゅう(ブラス)製ボルトは、強度が約55~95 ksiと比較的高く、大きな応力はかかりませんがある程度の強度が求められる配管継手などの用途に適しています。どちらも鋼材ほどの強度はありませんが、真ちゅうはより大きな荷重に耐えられ、一方でアルミニウムは軽さに対する強度性能に優れている点が特長です。この特性により、航空機の構造やその他の移動装置の設計など、重量をできるだけ抑えることが重要な分野でアルミニウムが特に有用となります。

アルミニウムおよび真ちゅう製ファスナーの密度、重量、および構造上の影響

アルミニウムは密度が約2.7グラム/立方センチメートルと非常に低いため、それから作られた締結部品は、8.4~8.7 g/cm³の範囲にある真鍮と比較して、およそ68%軽くなります。この重量差は、一オンスも重要となる自動車や航空機の製造において大きな影響を与えます。ただし、部品同士を応力下でもしっかり固定する必要はあります。一方で、真鍮は重いという特性が特定の用途では逆に有利に働きます。重い素材は振動をより効果的に吸収する傾向があるため、真鍮製の部品は動きのある部品を備えた機械や、長期間にわたり継続的な振動が加わる装置に頻繁に使用されます。

ボルトにおける熱および電気伝導性の違い

アルミニウムは熱を伝導する能力が非常に高く、熱伝導率は約235 W/mKで、真鍮の約120 W/mKと比べてほぼ2倍の性能があります。この特性により、放熱が必要なヒートシンクや内部が過熱しないように素早く熱を逃がさなければならない電気エンクロージャーなど、迅速な熱伝達が重要な多くの用途にアルミニウムが使用されています。一方、電気的性質に関しては、真鍮の方がアルミニウムよりも優れており、導電率は約28% IACSです。このため、湿気や腐食が将来的に問題を引き起こす可能性がある環境においても、接地システムやコネクタとして真鍮が信頼性を保って使用できます。

アルミニウムと真鍮の切削加工性および製造特性

これらの材料は確かに鋼鉄よりも切断が容易ですが、それぞれに長所と短所があります。アルミニウムは全体的に柔らかい素材のため、約20%ほど切断速度が速くなります。ただし、ねばつく切粉が発生しやすく、工具に特殊なコーティングを施していないと作業が非常に困難になることがあります。真鍮はこれとは異なり、きれいな巻き状の切粉ができ、加工物からすっきりと離れてくれるので、自動化されたシステムには最適です。一方で欠点としては、精密部品を作る際に追加の仕上げ工程が必要になることが多いのです。そのため、大量生産ではほとんどの工場がアルミニウムを採用していますが、公差が非常に厳しく求められる複雑な作業には真鍮が使われることが多いです。

注:すべての比較は一般的な合金(6061アルミニウム対C360真鍮)全体にわたり一般化されています。実際の性能は、特定の材質グレードや処理方法によって異なります。

産業用途における強度と耐久性

アルミニウム製ボルトと真鍮製ボルトの比較強度および荷重保持能力

引張強度に関しては、真鍮製ボルトは55,000~95,000 PSIの範囲で非常に優れており、アルミニウムの10,000~50,000 PSIの範囲に比べて大きく上回っています。このため、高いトルク耐性や構造的サポートが求められる用途では、真鍮が最適な選択となります。ただし、真鍮には一つの欠点があります。密度が高いことでせん断抵抗性は向上しますが、その分重量もかなり増加してしまいます。動的システム向けの材料を検討すると興味深い結果が出ます。アルミニウムは時間の経過とともに比較的よく性能を維持し、100万回の応力サイクル後でも元の強度の約85%を保持します。このような耐久性により、部品が使用期間中に繰り返し荷重と除荷を受けるような状況では、アルミニウムが真鍮よりも優位性を持ちます。

| 財産 | アルミニウムボルト | 真鍮ボルト |

|---|---|---|

| 引張強度 | 10k–50k PSI | 55k–95k PSI |

| 密度 | 2.7 g/cm³ | 8.4–8.7 g/cm³ |

| 熱膨張 | 23.1 µm/m·K | 20.4 µm/m·K |

疲労抵抗性と応力下での長期的性能

アルミニウムは、疲労強度が強く、繰り返し荷重下でも引張強度の30~50%を維持するため、航空宇宙用アクチュエーターやロボットのジョイントに適しています。真鍮は静的条件下では信頼性の高い性能を発揮しますが、延性が低いため振動環境下では亀裂の進展速度が23%速く、高サイクルの機械システムにおける耐久性が制限されます。

衝撃耐性と動的環境への適合性

アルミニウムは、1グラムあたりの衝撃エネルギーを比較した場合、真鍮に比べてはるかに大きな衝撃に耐えることができます。吸収能力は約2.3倍高く(約12〜15ジュール/グラム)あり、定期的に衝撃を受ける自動車のサスペンションや重機械などにはより適した選択肢となります。一方、真鍮には独自の課題があります。気温がマイナス50度以下になると金属がもろくなり始めるため、極寒の環境では十分な性能を発揮できません。ただし、真鍮は靭性こそ劣るものの、電気的特性において優れた性能を発揮します。変動する条件下でも良好な導電性を維持するため、さまざまな産業分野におけるアース用途や各種制御システムに信頼性の高い材料として利用されています。

耐腐食性と環境性能

過酷な環境下でのアルミニウムおよび真鍮製ボルトの耐腐食性

アルミニウムが空気と接触すると、通常の気象条件やわずかに湿った状態で錆びから保護する自然な酸化皮膜が形成されます。真鍮はこれとは異なるメカニズムで機能しますが、腐食に対して依然として高い耐性を示します。これは銅が安定性を保ち、亜鉛が自らの一部を犠牲にして他の金属部分を保護するためであり、特に湿気の多い場所や塩水付近の環境で効果を発揮します。昨年『ネイチャー』に発表された最近の研究では、これらの材料に関して興味深い結果が報告されています。その研究では長期間にわたる耐久性が調査され、アルミニウムの酸化層は実験室内条件下で腐食を約74%低減できることがわかりました。一方、真鍮は長期間にわたり水分にさらされた後でも、もとの強度の約89%を維持しており、これは水とほとんど化学反応しないためです。

海洋環境、高湿度および化学物質暴露環境における性能

アルミニウムは塩水にさらされると、特に保護層が損傷した後にピット(点食)が発生しやすくなります。これに対して真鍮はこのような環境下ではるかに良好な耐性を示します。実験によると、水中での真鍮の寿命はアルミニウムよりも約40%長いことが示されています。これは特定の真鍮合金が脱亜鉛化(デジンカフィケーション)に抵抗する能力を持ち、MDPIの2025年の研究によれば、内在的な抗菌特性も持つためです。pHが4を下回るような非常に酸性の強い環境での性能を比較すると、その差はさらに明確になります。真鍮の腐食速度は年間わずか0.02 mmであるのに対し、アルミニウムは年間約0.15 mmの腐食が見られます。これらの数値は、長期間にわたり過酷な化学環境に耐える必要がある材料として、なぜ真鍮が好まれるのかを明確に示しています。

異種金属ボルト使用時の電気化学的腐食リスク

アルミニウムと真鍮が海水のような導電性環境で接触すると、いわゆる「異種金属腐食(ガルバニック腐食)」が発生します。この化学反応においてアルミニウムはアノードとなり、通常よりもはるかに速く劣化し始めます。2024年の最新の研究によると、これらの金属を組み合わせると汽水域での腐食速度が3倍になる可能性があることが明らかになっています。海洋設備や沿岸インフラに関わる人にとっては、これは深刻な問題です。しかし、実用的な解決策も存在します。現在、多くのエンジニアが異なる金属の間に絶縁材を採用しています。小型用途にはナイロン製ワッシャーが効果的であり、大規模なプロジェクトには非導電性コーティングがより適しています。こうした絶縁層により、腐食を引き起こす電流の流れを根本的に遮断できます。

ボルトのコスト効率と選定基準

アルミニウム製ボルトと真鍮製ボルトの初期コストおよび長期的な価値

アルミニウム製ボルトは、真鍮製に比べて初期コストが通常約40%安価です。原材料の単価だけを見ると、2025年の市場データによれば、アルミニウムは1キログラムあたり約2.50ドルであるのに対し、真鍮は約6.20ドルと高くなっています。ただし、過酷な環境下では真鍮の方がはるかに長持ちします。特にマリン環境ではその差が明確で、10年間の期間で真鍮製部品の交換頻度は約63%低くて済みます。一時的な構造物や重量を極力抑える必要があるプロジェクトにおいては、依然としてアルミニウムが適しています。しかし、配管システムや船舶、屋外の電気工事などにおける長期的な費用を考慮すると、初期費用が高くとも真鍮の方が最終的にトータルコストが低くなるのです。

生産スケーラビリティと材料の入手可能性に関する検討

アルミニウムは非常に豊富に存在し、地球の地殻の約8.2%を占めており、毎時2,500個以上の部品を生産可能な高速冷間鍛造プロセスに適しています。真ちゅうの生産は、銅と亜鉛の供給に大きく依存しているため問題に直面しており、これが年間成長率がアルミニウムの印象的な11%に対してわずか3.8%にとどまっている理由です。最近の製造技術の進歩により真ちゅうの機械加工コストは約18%削減されましたが、依然として多くの企業が材料の不足に悩まされています。コストの改善があるにもかかわらず、すべてのサプライヤーの約3分の1がこれらの供給問題の影響を受けていると報告しています。

荷重、環境、用途要件に基づく選定基準

| 要素 | アルミニウムボルト | 真鍮ボルト |

|---|---|---|

| 最大負荷容量 | 320–450 MPa | 500–580 MPa |

| 最適な環境 | 乾燥/低腐食 | 高湿度/海洋環境 |

| 導電性 | 熱的:高 電気的:中程度 |

熱的:中程度 電気的:高 |

| サイクルあたりのコスト | $0.18(50サイクル) | $0.09(100回以上サイクル) |

10 kNを超える動的荷重の場合、真鍮の疲労強度がその高い初期投資を正当化します。熱管理システムでは、アルミニウムの優れた導電性(235 W/m・K 対 109 W/m・K)が選定を左右することが多いです。

アルミニウムと真鍮製ボルトの一般的な用途

航空宇宙、自動車、軽量構造におけるアルミニウム製ボルトの使用

軽量化が重要な分野では、アルミニウム製ボルトが大きな役割を果たしていますが、規制や安全基準の遵守も依然として必要です。この素材は非常に軽量であるため、航空機は飛行中の燃料消費を減らすことができ、電気自動車は1回の充電でより長い距離を走行できます。実際、いたるところに使用されています。例えば、航空機メーカーはこれらのボルトを使用して部品を製造する際にFAA規格に従っています。電気自動車メーカーもバッテリーケースの組み立てで同様です。自動車メーカーはフレーム部品にアルミニウム製ファスナーを採用しているのも、重量をほとんど増やさないためです。太陽光発電の設置業者も、重いハードウェアが風圧やシステム全体の安定性に問題を引き起こすため、パネル取り付けにこれらを好んで使用しています。

配管、船舶、電気用途における真ちゅう製ボルト

真ちゅう製のボルトは、耐腐食性が最も重要で、信頼性の高い電気的性能が求められる場合に選ばれることが多いです。これらのファスナーは、船舶のリギング機器、桟橋の金具、NSF/ANSI 61規格を満たす無鉛材料で作られた飲料水用配管システム、および電気系統のアース部品など、さまざまな場所で使用されています。その特徴は何でしょうか? 真ちゅうは磁性を持たないため、干渉の問題を回避でき、電気伝導性も約28% IACSという良好なレベルを持っています。この組み合わせにより、危険なアーク現象のリスクが低減され、火花によって重大な損傷を引き起こす可能性のある敏感な機器装置から、電気を安全に逃がすことが可能になります。

アルミニウム製と真ちゅう製のボルトの使い分け:実際のシナリオ

重量が重要で強度も必要なプロジェクトに取り組む際、ドローンのフレームやロボットアーム部品、日光にさらされる建物外装などにはアルミニウムを使用するのが適しています。陽極酸化処理を施すことで、こうした部品は長期間にわたり天候による損傷に対してより耐えられるようになります。水中での配線作業や塩素に対応するプール設備、特定の配管工事では、真鍮(ブラス)は多くの代替材料よりも優れた性能を発揮します。特殊な真鍮合金の中には、脱亜鉛化が問題となる状況でステンレス鋼よりも耐久性が高いものもあります。製品がその耐用期間を通じて良好な性能を維持し、長持ちさせるためには、環境的・機械的な負荷に応じた適切な材料を選ぶことが、単なる良い習慣ではなく不可欠です。